L’utopie est classiquement une pensée religieuse où il s’agit de résister vers… un idéal transcendant que justement on n’atteindra jamais, nous condamnant ainsi à l’impuissance et aux lamentations. Or, dans les « sociétés de contrôle « , notre vie entière est gouvernée à la gestion, dans une ambivalence permanente entre sécurité, confort et coercition, frustration… D’où la nécessité d’une autre pensée de l’utopie qui parte du présent, de la manière effective dont nous sommes gouvernés. L’utopie consiste alors à résister à… en créant des espaces-temps différentiels échappant à la gestion. Ultimement, dans la mesure où l’on ne pense plus en fonction d’un dehors mais dans l’immanence même du pouvoir qui nous enserrent autant que l’on y participe, l’utopie peut se diffracter dans un résister dans… grignotant sans cesse les conditions de l’ordre établi.

Cet article a été publié en 2013 dans la revue web additionaldocuments par Documents d’artistes à l’occasion de New Orders, la programmation art contemporain du Cartel à la Friche belle de mai à Marseille.

L’utopie est classiquement le récit d’un lieu imaginaire occupé par une société parfaite où se déploient les formes d’un gouvernement idéal des hommes. C’est bien ce caractère idéal, d’ailleurs, qui en fait un non-lieu ou un lieu impossible en tant que l’idéal n’est pas de ce monde. Pour autant, on attend bien sûr de cette imagination des effets dans le réel. Pour l’essentiel, l’utopie vise une critique de l’état de chose présent dans sa confrontation, littéraire, avec une construction parfaite qui en démasque, par contraste, les défauts. Mais cette louable vocation critique se double nécessairement d’un autre effet, redoutable celui-là. C’est que la dimension sarcastique de l’idéal emmène avec elle sa dimension religieuse. Poser la cité idéale, quelle que soit la forme de ce récit, c’est dire les erreurs, injustices, violences du présent, mais dire aussi ce qu’il devrait être. C’est poser un modèle impossible comme horizon de la résistance à notre situation. Par l’utopie, nos maîtres sont moqués, mais nous sommes aussi tous jugés à l’aune d’un absolu qui ne peut qu’être écrasant. L’utopie introduit la transcendance en politique par laquelle la question immanente des répartitions de richesse et de pouvoir est soumise à une Idée extrinsèque, supérieure et prescriptive. D’où l’ambivalence que l’on ressent envers toute construction utopique. Le plaisir de la critique acerbe (d’autant plus plaisante qu’elle se fait à l’abri de l’impossibilité du contre-modèle, voire de l’anonymat) et l’inquiétude face au caractère fermé, corseté, étouffant, bref totalitaire de cette société. Celui à qui la cité platonicienne, l’Utopie de Moore ou le Phalanstère de Fourier ne fait pas aussi froid dans le dos, vous savez qu’il est un fasciste dans l’âme.

L’utopie classique est théologico-politique, ceci d’autant plus qu’elle dépasse la littérature pour devenir un programme. Elle pose l’idéal comme horizon politique et, de ce fait, implique une forme particulière de résistance qui est « la résistance vers », vers un modèle de société (mais qui veut modeler LA société ?), un autre monde (comme s’il pouvait y avoir un autre monde) où la fin de l’Histoire (rêver à la disparition du conflit pointe effectivement vers l’absolu rigoureusement pensé, mais c’est le néant). La résistance se fait en direction du tout autre que le présent, elle vise au plus loin ce qui supprime, renverse, dépasse notre condition, c’est-à-dire la multitude des relations qui trament nos vies (d’où sa nature toujours austère, ascétique, culpabilisante). Que ce soit à l’autre bout du monde ou dans un futur lointain (ou un passé oublié), l’utopie est une pensée du dehors, un désir de délivrance de l’ici et maintenant, un fantasme messianique de salvation etc. C’est pourquoi le geste par excellence de la résistance utopique est la transgression – transgression de la Loi qui interdit, transgression des règles qui oppressent, transgression des limites qui enferment. Tout cela revient au même, comme geste religieux la transgression repose sur un schéma binaire d’opposition entre un dedans et un dehors, un en-bas et un en-haut, un mauvais et un bon, un déchu et un sauvé etc. Pensant la réalité (c’est-à-dire la vie trivialement vécue) à l’aune d’un fantasme posé comme absolu, elle écrase toutes les nuances du relatif pour ne percevoir que l’opposition immémoriale entre ce qui est et ce qui doit être (et ne sera jamais).

Le problème, c’est que la transgression comme geste de résistance a perdu tout sens pratique aujourd’hui. Cela n’est pas visible si l’on en reste à une pensée classique, c’est-à-dire théologique, de la politique. Tant que l’on pense la politique à l’aune de l’idéal, la résistance se conçoit sous la forme de la transgression, de la percée à partir du dedans vers le dehors. Réciproquement, le fonctionnement du pouvoir se pense comme répression de la transgression, interdiction de la sortie. Or, le jeu entre le désir eschatologique et la répression de ce désir ne peut que produire l’incessante lamentation de la frustration des justes. Lamentation qui est la vérité du désir de ces justes puisqu’ils orientent leur vie vers l’inaccessible. Et ainsi, notre pensée politique est saturée d’idées abstraites qui se présentent d’ailleurs sous la forme d’un jeu d’oppositions stériles : liberté/asservissement, justice/injustice, souverain/sujet, contrat social/despotisme, consensus/conflit, citoyen/ennemi etc.

Avec une telle armature conceptuelle, nous ne pouvons qu’être désarmés, pris dans une antinomie dont le symptôme est l’anesthésie démocratique contemporaine : soit, nous considérons que les principes politiques démocratiques sont respectés dans « l’État de droit » et nous nions sa violence (déni de réalité), soit nous considérons qu’ils sont bafoués et que notre vie doit être consacrée à leur avènement, et nous la passerons à nous lamenter (autre déni de réalité). À vrai dire, la seule utilité de ces concepts est ironique (comme pour le récit utopique). Ils permettent d’opposer aux gouvernements qui s’en réclament l’aspect litigieux de leur légitimation – « Vous prétendez que nous sommes des citoyens, mais vous nous traitez comme des bœufs », « Vous vous réclamez d’une devise d’égalité mais faites prospérer l’inégalité » etc.

C’est pourquoi nous avons besoin d’une autre pensée de la politique, plus matérielle, plus concrète, plus effective. Non plus penser à partir de ce que les choses devraient être, mais de ce qu’elles sont. Non plus viser le gouvernement idéal mais être attentif à la manière dont nous sommes effectivement gouvernés. Ne plus se demander pour-quoi, mais comment. Et nous verrons que cela nous permettra de reconsidérer l’utopie comme geste de résistance ici et maintenant. Il faut donc partir du constat que nous ne sommes plus gouvernés, pour l’essentiel, à l’interdit, à la répression, à l’enfermement. Non pas que ces modalités disparaissent, loin de là, mais elles ne représentent plus que des cas limites de technologies de gouvernement reposant sur une rationalité gestionnaire. Le principe général de cette rationalité est l’efficience, c’est-à-dire le meilleur ratio coût-bénéfice de l’action comme « conduite des conduites ».

De ce point de vue encore très abstrait, l’interdit n’est que le cas limite de procédures de contractualisation de la contrainte, la répression le cas limite d’une capture des intérêts, l’enfermement le cas limite d’un contrôle différentiel de l’espace. Plus précisément, le fonctionnement de la loi est classiquement compris selon deux pôles : la puissance législatrice du citoyen posant l’interdit commun, et la puissance transgressive du même citoyen dépassant les limites qu’il s’est lui-même fixées en tant que législateur. Mais nous savons qu’il s’agit là d’une belle fiction. Quand sommes nous réellement dotés d’une puissance législatrice ? Et, quand nous sommes punis, est-ce réellement en tant que citoyens (et pas plutôt comme menaces à neutraliser, exemples à faire peur, ou « mineurs » à éduquer) ?

Pour l’essentiel, nous ne sommes ni transgresseurs, ni législateurs, mais consommateurs. Le contrat social prend pour nous la forme d’un contrat commercial (en particulier sous la forme dégradée du « contrat d’adhésion ») dans lequel il ne s’agit pas de décider du contenu de la loi, mais d’accepter ou de refuser des modalités de gouvernement (le refus signifiant souvent le retour à la case répression). Corrélativement, la répression de notre désir, de même que sa libre expression, sont le plus souvent trop coûteuses ou contre-productives pour le fonctionnement des dispositifs de gestion des comportements. Cette gestion prend la forme intermédiaire d’une capture de l’intérêt au service de la contrainte. Il ne s’agit pas de nier totalement l’intérêt de l’individu (répression), ni de se régler sur lui (liberté), mais de le faire coïncider avec les exigences fonctionnelles de chaque dispositif. Les technologies de contrôle programment des situations dans lesquelles il est réellement dans l’intérêt des individus d’obéir à la contrainte. Enfin, et c’est ce qui va particulièrement nous intéresser, l’enfermement et la liberté de mouvement sont les exceptions d’une gestion de l’espace qui règle des coefficients d’accessibilité variables en fonction des lieux et des individus (et plus largement des « mobiles »).

Les transformations de la sanction pénale sont exemplaires de cette rationalité gestionnaire. En deçà des principes classiques de la rétribution d’une désobéissance par la privation de liberté dans un espace carcéral, se construit un espace de pouvoir intermédiaire de neutralisation des risques par des mesures de probation, espace où il est dans l’intérêt du condamné de respecter des obligations pour éviter la prison (mais aussi pour se réinsérer), obligations qui peuvent prendre la forme d’un contrôle largement dématérialisé de ses déplacements grâce à la surveillance électronique.

Puisqu’il est question d’utopie, précisons le modèle spatial de cette rationalité gestionnaire. Le dispositif spatial typique de la politique de souveraineté est la forteresse et, par extension, la frontière fortifiée. La forteresse a pour vocation de délimiter de la manière la plus absolue possible un dedans et un dehors. À l’intérieur de ce territoire se déploie l’autorité et la puissance du souverain, l’extérieur est à la fois libre de ce pouvoir mais aussi délaissé par cette autorité. D’où une ambivalence fondatrice, l’intérieur est contraint mais protégé, quand l’extérieur est libre mais menaçant. La forteresse implique donc la transgression comme geste de résistance, soit comme désir d’échapper aux contraintes du dedans vers l’utopie d’une liberté extérieure, soit volonté de le pénétrer pour en dérober les richesses ou en gagner la protection. Quoiqu’il en soit, la forteresse repose sur la solidité de sa limite dont l’archétype est le mur d’enceinte. La souveraineté fonctionne selon des délimitations massives, rigides, fixes, visibles. La vocation du mur est de barrer l’espace, physiquement, mais peut-être encore plus symboliquement.

On voit bien que ce type de délimitation de l’espace ne correspond plus à un mode de gouvernement basé sur la gestion. Notre espace n’est que par exception contrôlé de la sorte, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il est ouvert et dépourvu de limites, bien sûr. Mais ces délimitations fonctionnent tout à fait différemment. Tout d’abord, notre espace n’est plus pensable dans une opposition entre un dedans et un dehors (ou alors par exception et pour des raisons stratégiques, rhétoriques principalement, par exemple dans un discours de « choc des civilisations »). L’occupation de l’espace par des dispositifs de contrôle technologiquement homogènes s’est étendue jusqu’à ce qu’il n’y ait (presque) plus de dehors. La gestion occupe le terrain. Ce qui fait que les délimitations n’ont plus ce caractère de limite absolue, elles servent à distinguer des seuils entre des zones interconnectées fonctionnellement.

D’où une transformation profonde de ce qui caractérise la limite, non plus du tout le mur comme chose figée, mais le tri comme opération dynamique, principalement à l’aide de technologies virtualisées de contrôle spatial. Cela conduit à une inversion des critères de la limite : les délimitations virtualisées doivent être légères, mobiles, souples, discrètes et réactives. Elles ne cherchent pas à empêcher d’entrer ou de sortir mais à surveiller un flux d’entrées et de sorties pour détecter automatiquement toute intrusion afin d’organiser la réaction la plus pertinente et efficace possible. Virtualisation, cela ne signifie pas dématérialisation et libération des flux de circulation mais potentialisation du pouvoir sur l’espace qui ne s’actualise que quand cela est nécessaire. Principe d’économie gestionnaire qui en démultiplie la puissance.

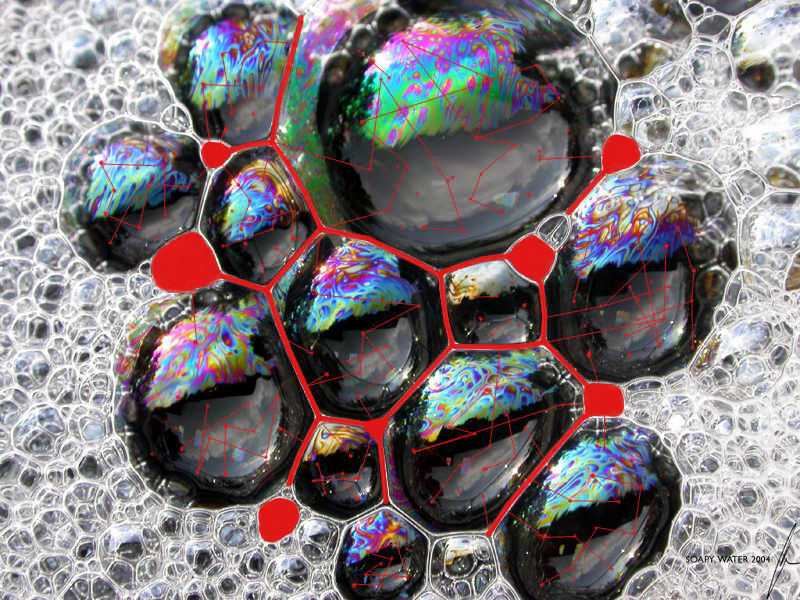

L’espace de la « société de contrôle » peut donc s’imaginer comme une coalescence de bulles (illustration 1).

Ces bulles sont différenciées par des seuils d’accessibilité variables (membranes) en fonction de leurs nécessités fonctionnelles (en particulier la nature et l’intensité des procédures de pouvoir qu’elles mettent en œuvre. De l’espace répressif-carcéral de la prison, à l’espace apparemment ouvert et « naturel » du parc national, en passant par l’espace protégé, commercial et ludique du parc d’attraction, toutes les combinaisons sont possibles). Par ailleurs, il faut considérer que ces seuils d’accessibilité, reposant sur des technologies virtualisées de tri, varient en fonction de la nature de chaque mobile. La capacité de passer les seuils dépend à chaque fois d’un calcul comparant les exigences opérationnelles du lieu et les caractéristiques du mobile (statut social, moyens financiers, capacités relationnelles, catégorie de risque, utilité pour le dispositif etc.) De plus cet agencement est fluctuant, chaque bulle pouvant se dilater, se contracter, absorber, être absorbé ou éclater en fonction des péripéties de la gestion en temps réel du cours des choses. Le pouvoir spatial de la société de contrôle ne se caractérise donc plus par l’opposition entre un dedans et un dehors, mais par une gestion différentielle de la perméabilité des lieux.

Dès lors, le geste de transgression n’a plus aucun sens politique. Non seulement, il n’y a pas de dehors à viser (même pas imaginaire parce qu’il faut considérer que la pensée et l’affect sont gouvernés selon un schéma analogue) – sortir d’une bulle, c’est entrer dans une autre – mais la valeur même du geste de transgression s’inverse. De subversif, il devient un pathos de la normalité, en tant que franchir les limites est précisément ce que tout le monde désire le plus et ce que les dispositifs exigent. La capacité d’entrer et/ou de sortir est un des signes essentiels de la hiérarchisation sociale, même les intrusions intempestives ne servent finalement qu’à perfectionner les techniques de sélection…

Que devient la résistance dans un espace gouverné de la sorte ? Quelle forme typique de résistance implique le fonctionnement du pouvoir gestionnaire ? Schématiquement, on voit bien qu’il ne peut plus s’agir de viser le dehors ou l’au-delà mais, au contraire, de refuser le jeu des entrées et des sorties. La résistance n’est pas une notion pure, elle doit se concevoir en rapport avec ce à quoi elle résiste, c’est un couple d’implications réciproques. Pour les puristes, c’est insupportable bien sûr, ils voudraient d’une résistance sans compromission avec les violences et les injustices du présent. À l’inverse, considérer la politique dans sa mécanique réelle plutôt que dans ses principes idéels, cela permet de nous doter d’une conception désacralisée de la résistance, non plus la « résistance vers », mais la « résistance à », à ce que l’on vit ici et maintenant, aux conditions réelles de notre existence, aux coordonnées de notre situation.

La résistance au pouvoir gestionnaire – par exception ouvert ou fermé, en fait plus ou moins perméable – par exception répressif ou émancipateur, plutôt compromettant – par exception dur ou fluide, mais le plus souvent visqueux – consiste donc à combattre les procédures de tri, sélection, hiérarchisation fonctionnelles qui nous impliquent, nous constituent et que nous faisons fonctionner dans la mesure où nous sommes toujours déjà pris dans les replis confortables et oppressants de ce pouvoir.

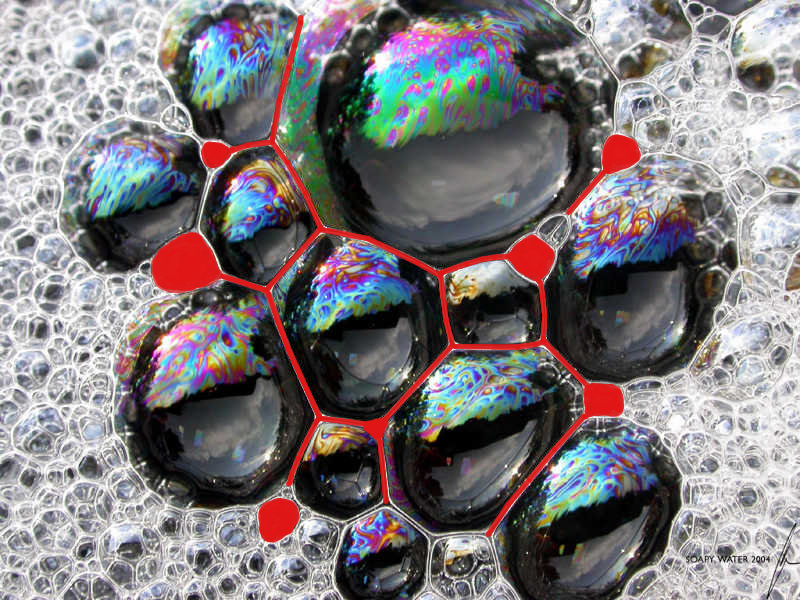

Cette résistance peut aussi se penser sur un mode « idéal », ou du moins « pur ». Spatialement, il s’agirait « d’habiter » les interstices entre les bulles des espaces gérés, ce qui implique au moins deux gestes distincts : un geste statique d’occupation de ces interstices et d’organisation hétérogène (non gestionnaire) de cet espace (c’est un geste plutôt politique et collectif dont les figures typiques seraient le squat, l’occupation autonome, la communauté sécessionniste etc.). Et un autre geste, dynamique, d’errance entre les bulles selon un parcours existentiel d’esquive des procédures de normalisation pour correspondre aux types qui ont « accès à » (illustration 2).

On retrouve alors la notion d’utopie, mais selon un tout autre mode. Ces résistances produisent, occupent, traversent bien des « non-lieux », les lieux impossibles d’un espace résiduel, des angles morts tendanciellement sans extension, mais elles le font réellement, ici et maintenant, avec leurs corps. Et ce sera bien une « résistance à », résistance aux habitudes acquises, aux difficultés concrètes (matérielles, affectives) de cette autre organisation, aux ambiguïtés des rapports avec les espaces normalisés, aux tentatives de réappropriation par l’ordre gestionnaire… Et si elle est « vers », ce sera souvent vers l’instant qui suit ou le lendemain… Pour autant, ces utopies concrètes de résistance à la gestion risquent toujours de reproduire un certain élitisme héroïque – parce que tout le monde ne peut pas tenir, ou pas longtemps, cette extériorisation sociale – elles risquent aussi de s’interpréter selon le prisme religieux de la politique, par l’espoir d’extension et de jonction de toutes les utopies locales pour former la société idéale à venir.

Il faut sans cesse conjurer ce risque, d’idéalisation, de coupure, de marginalisation, donc finalement d’impuissance, en se maintenant dans l’immanence de notre situation imparfaite, conflictuelle, ambiguë, parce que telle est notre existence, et telle elle restera. Ces lieux d’autonomie et ces moments d’errance exceptionnels, il faut les connecter avec une résistance plus sourde, plus obscure, plus quotidienne. Là aussi, abandonner la pensée binaire : ce n’est pas, soit on résiste absolument, soit on ne résiste pas du tout. Penser comme cela, c’est précisément empêcher tout véritable effet de réel de la résistance en la reconfigurant selon les catégories sacralisées de la politique. Il faut redescendre. Et voir, d’abord, toutes les manifestations partielles et momentanées de la sécession et de l’errance. Tous ces moments où nous désirons et arrivons à nous retirer du jeu mortifère de la gestion de notre vie, pour nous-même ou avec d’autres – moments de repli, de grève (mais aussi de travail pour soi), de fuite, de fête – par désir, paresse, impuissance, entêtement, peu importe.

Ensuite, il faut affirmer la chose la moins héroïque : en fait, nous ne cessons pas de résister de la sorte. Nous n’avons même pas à le décider, et c’est d’autant plus vrai dans un ordre gestionnaire. La politique comme gestion, en investissant chaque parcelle d’existant par sa rationalité économique instrumentale, a cette vertu de transformer la vie de chaque corps en résistance continue. Cette résistance n’est pas l’effort surhumain du geste transgressif mais, au contraire, ce contre quoi nous luttons en permanence par nos efforts d’intégration aux dispositifs sociaux. La résistance n’est pas cette belle chose qu’il faudrait désirer, mais cette sale manie de dévier de ce qu’il faut faire pour être du « bon côté ».

Dès lors, le problème n’est plus comment sortir ? Mais à quel prix sommes nous dedans ? Et quand, pourquoi, jusqu’à quel point, avec qui, voulons-nous maintenir cet effort ? Dans cette pensée désacralisée de la politique et de la résistance, l’utopie sublime se brise et se morcelle, comme si on frappait à coup de marteau la cité de cristal sur son piédestal imaginaire et que ses multiples éclats pénétraient nos chairs. L’utopie concrète, l’utopie banale, c’est d’abord ces éclats dans nos corps, ces sentiments plus ou moins aigus de gêne dans la normalité, de désajustement permanent au sein même de nos efforts d’intégration.

Ce n’est plus une résistance « vers », même plus vraiment « à », mais « dans ». Plus de transgression, même plus vraiment d’opposition, mais la conscience d’une résistance comme expression de la normalité même. Le sentiment de résister là où nous sommes, même en plein milieu du « territoire ennemi », en ne cessant pas d’en inquiéter les procédures par notre incorrigible inadaptation. L’utopie peut alors se penser par le bas, ici et maintenant, comme effort pour relier nos éclats d’utopie de proche en proche, à la faveur de rencontres et d’associations formant autant de chapelets de perles qui n’ont besoin de rien d’autre que ce qu’ils sont (illustration 3).